Lasst uns gegen den Krieg, für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit auf die Straße gehen!

AUFRUF:

Waffen Nieder!

Nein Zum Krieg!

Eskalationsspirale Stoppen!

Demokratie und Sozialstaat bewahren!

Keine Änderung des Grundgesetzes für die Hochrüstung!

Russlands Aggression gegen die Lebensinteressen der Menschen in der Ukraine

Am 24. Februar überfielen Truppen der Russländischen Föderation unter Verletzung des Völkerrechts die Ukraine. Schon jetzt hat dieser Krieg Tausende Opfer gefordert und Millionen die Heimat gekostet. Wir verurteilen die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine. Sie stellt im Atomzeitalter ein Verbrechen gegen die Überlebensinteressen der Menschen in der Ukraine, aber auch in Gesamt-Europa dar. Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen, seine Folgen sind Tausende von Toten und die Not der Menschen in der Ukraine.

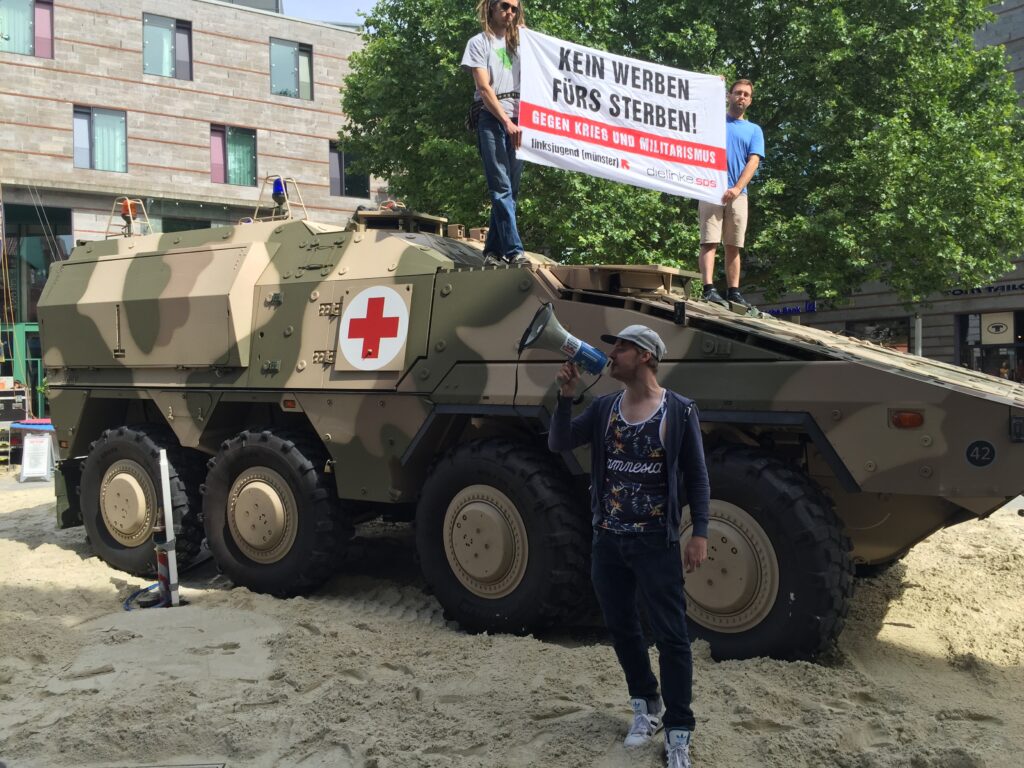

100 Milliarden für die Rüstung helfen nicht der Ukraine

Am dritten Kriegstag, an dem in Berlin und vielen anderen Orten die Menschen gegen den Krieg auf die Straße gingen, präsentierte die Bundesregierung mit Unterstützung aller Bundestagsparteien außer der Linken ein Maßnahmenpaket, das die größte Aufrüstung Deutschlands seit Ende des Zweiten Weltkriegs vorsieht. Eine massive Hochrüstung der Bundeswehr hilft den Menschen in der Ukraine nicht.

Keine Rechtfertigung für Kurswende in Rüstungs- und Außenpolitik

Schon jetzt übersteigen die „Verteidigungsausgaben“ aller 30 NATO-Staaten die russischen um fast das Zwanzigfache. Die Anschaffung von konventionellen Waffen wie Kampfflugzeugen und bewaffnungsfähigen Drohnen als Abschreckung unter atomaren Militärblöcken ist sinnlos.

Dieser Krieg sowie die fürchterlichen Bilder von Toten und Zerstörungen in der Ukraine können eine radikale Kursänderung in der deutschen Außenpolitik und die irrsinnige Steigerung der deutschen Rüstungsausgaben – gar über eine Grundgesetzänderung – nicht rechtfertigen.

Die Prinzipien der europäischen Sicherheit behalten ihre Gültigkeit

Es gibt keine militärischen, sondern nur politische Lösungen auf der Basis der Prinzipien des gegenseitigen Respekts und der gemeinsamen Sicherheit. Diese Prinzipien haben auch heute noch – 47 Jahre nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki – ihre Gültigkeit. Notwendig ist eine Stärkung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Niemals vergessen – die deutschen Verbrechen der Vergangenheit!

Niemals vergessen zudem dürfen wir Deutschen, dass wir die Verantwortung tragen für die vor 80 Jahren begangenen Verbrechen an den Menschen in Belarus, Russland und der Ukraine. Dies gebietet, dass die deutsche Regierung alles tut für eine langfristige europäische Friedenslösung unter Einschluss Russlands.

Die Welt der Zukunft braucht Frieden, keine Hochrüstung!

Wir sehen, dass angesichts dieses Krieges in Europa verstärkt sich widerstreitende Großmachtziele artikuliert werden. Dabei sind wir auf der Welt insbesondere in den Regionen des globalen Südens schon lange konfrontiert mit Kriegen und unendlichem Leid, mit Flucht, mit Armut und sozialer Unsicherheit. Wir befinden uns in einer globalen Pandemie und erleben bereits nicht nur die Anfänge einer Klimakatastrophe. Dies alles macht nicht vor Staatsgrenzen Halt. Erforderlich sind deshalb immense Investitionen in die Zukunft dieses Planeten und nicht zuletzt der Ausbau sozialer Sicherheitssysteme.

Die auf Jahrzehnte geplante Hochrüstung beendet das Sterben in der Ukraine nicht, macht unsere Welt nicht friedlicher und nicht sicherer. Wir können sie uns im Namen der Zukunft nicht leisten.

Unmittelbar fordern wir:

Sofortiger Stopp aller Kriegshandlungen und Rückzug der Truppen!

Keinerlei Waffenlieferungen!

Keine weitere Aufrüstungsrunde!

Solidarität mit Menschen auf der Flucht, mit Deserteur:innen, Kriegsdienstverweiger:innen und Friedensaktivist:innen – überall!

Hinweisen möchten wir auf

die Unterschriftenaktion „Der Appell„: https://derappell.de

sowie auf den

Aufruf zum Ostermarsch Rhein-Ruhr: https://dortmunder-friedensforum.de

Route und die Redner:innen

1) 13:30 – 14:00 Uhr Auftaktkundgebung vorm Schloss, Schlossplatz 2

Redner:innen:

Renate Haake (Friedenskooperative Münster), Carsten Peters (stv. Vorsitzender vom DGB Stadtverband Münster, GEW),

Moderation: Hugo Elkemann (Friedenskooperative Münster)

Route: zum I. DEU/NL Corps, Schlossplatz 15 über Promenade.

2) 14:10 – 14:25 Uhr Kundgebung vorm I. DEU/NL Corps, Schlossplatz 15

Redner:nnen:

Jewgenij Arefiev (Sprecher der Gruppe Münster der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK); Udo Buchholz (Pressereferent vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz BBU e.V. Bonn)

Route: Schlossplatz, Universitätsstr., Bispinghof, Rotenburg, Prinzipalmarkt

3) 14:40-15:10 Uhr Kundgebung vorm Saal des Westfälischen Friedens, Altes Rathaus, Prinzipalmarkt 10

Redner:nnen:

Maria Salinas (Vorsitzende des Integrationsrates Münster); Rixa Borns (Vorsitzende der Friedensinitiative Münster FIM e. V.)

Route: Prinzipalmarkt, Alter Fischmarkt, Bült, Mauritzstr., Warendorferstr., Hohenzollernring, Richthofenstr.

4) 15:30-15:45 Uhr Zwischenkundgebung vor der Manfred-von-Richthofen-Kaserne, Manfred-von Richthofen-Straße 8

Redner: Ansgar Schmidt (DKP)

Route: Manfred-von Richthofen-Straße, Hohenzollernring, Wolbeckerstr., Von-Vinckestr., Windthorststr., Stubengasse.

5) 16:15 – max. 18:00 Uhr Abschlußkundgebung in der Stubengasse

Redner:innen:

Maria Buchwitz (Co-Vorsitzende des Diözesanverbandes Münster und Bundesvorstandsmitglied von pax christi);

Kathrin Vogler (MdB DIE LINKE, stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Parlamentarier:innengruppe);

RA Wilhelm Achelpöhler (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms IALANA);

Hugo Elkemann (Friedenskooperative Münster); Moderation: Renate Haake (Friedenskooperative Münster).

Musikbeiträge u.a.: Fari Hadipour (Das Boot – Musik für den Frieden, Kattenvenne); Duo Cuppatea (https://cuppatea.de).

Die Erstunterzeichner:innen dieses Ostermarsch-Aufrufes:

Friedenskooperative (FRIKO) Münster

Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) Münster

pax christi Diözesanverband Münster

VVN-BdA Münster

DGB Stadtverband Münster

GEW Stadtverband Münster

Friedensinitiative Münster (FIM)

NaturFreund*innen Münster

DKGZ e. V. Münster

Deutsch-Kurdischer Freundeskreis Senden e. V.

u.a.